麻生希种子 顾宏义:千年王安石,《辨奸论》是托名苏洵的伪作吗

发布日期:2024-09-28 15:00 点击次数:144

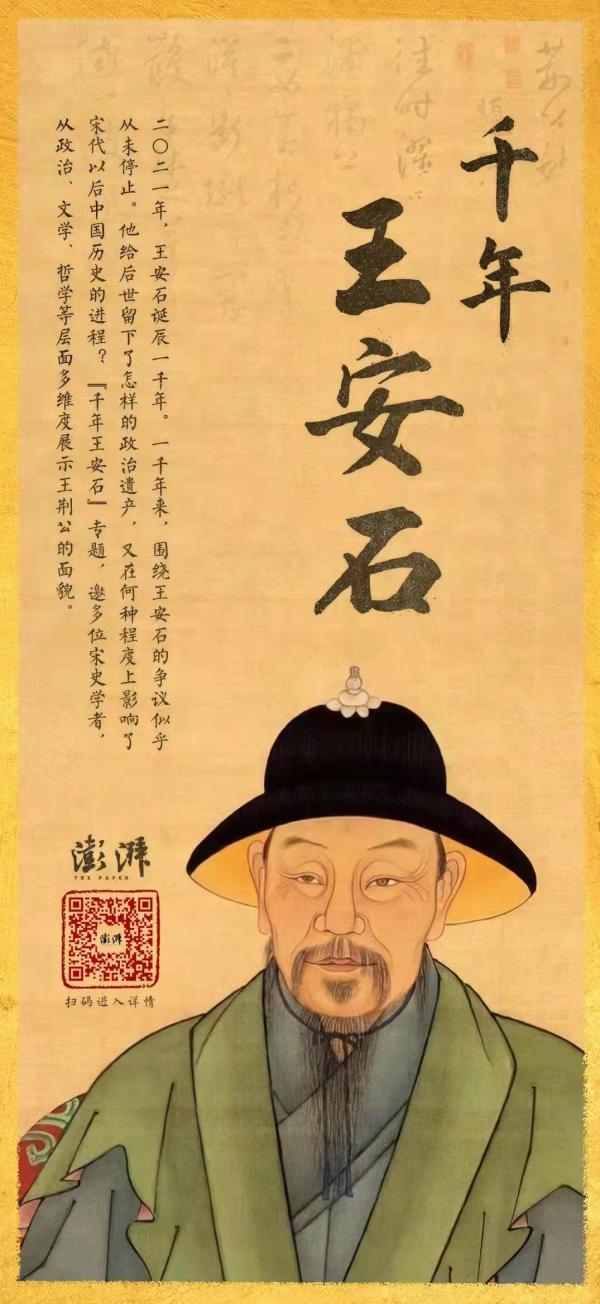

2021年是王安石一千年华诞。一千年来,围绕王安石的争议似乎从未住手,他究竟是“一生之伟东说念主”如故招致“靖康之祸”的首恶?他给后世留住了若何的政事遗产,又在何种程度上影响了宋代以后中国历史的进度?为了厘清上述问题麻生希种子,彭湃新闻·私家历史罕见推出“千年王安石”专题,邀请多位宋史学者从政事、体裁、形而上学等层面多维度展示王荆公的容貌,以飨读者。

两宋之际,有一篇签字苏洵所撰的《辨奸论》颇流传于士医生之间。《辨奸论》中有云:“今有东说念主口诵孔、老之言,身履夷、王人之行,收召好名之士、不怡悦之东说念主,相与造作言语,私扬名字,以为颜渊、孟轲复出,而阴贼险狠,与东说念主异趣。……夫面垢不忘洗,衣垢不忘澣,此东说念主之至情也。今也否则,衣臣虏之衣,食犬彘之食,囚首垢面而谈《诗》《书》,此岂其情也哉!凡事之不近情面者,鲜不为大奸慝。”昭着此文针对主捏熙丰变法的王安石而作,申斥王安石“不近情面”,为“大奸”。因此,此文面世之始,即颇存争议。叶梦得质疑“荆公(王安石)性固简率不缘饰,可是谓之食狗彘之食、囚首垢面者,亦不至是也”。(《避暑录话》卷上)朱弁云王安石“性简率,不事修饰侍奉”,故“东说念主見其太甚,大略多疑其偽云”。(《曲洧旧闻》卷十)以至对王安石变法捏刚烈抵赖立场的朱熹也说“《辨奸》以此等为奸,恐否则也。老苏之出,那时甚敬崇之,惟荆公不以为然,故其父子皆切齿之”,(《朱子语类》卷一三〇)即以为苏洵因私愤“切齿”王安石,故撰《辨奸论》咒骂王安石为“奸”。

至清初,李绂作《书辨奸论后》、蔡上翔撰《王荆公年谱考略》,更直指此文乃两宋之际邵伯温托名苏洵的伪作,并以为载录《辨奸论》的张方平所撰《文安先生墓表》、苏轼致谢张方平撰写《文安先生墓表》的《谢张太保撰先东说念主墓碣书》二文亦然邵伯温所托名之伪作。李、蔡之说,几成定说。清末梁启超撰《王荆公》,又据李、蔡之说立论,影响至大。民国初,胡适也尝撰漫笔《苏洵的辨奸》,声名《辨奸论》为伪作。直至上世纪80年代初,章培恒先生撰写了5万余字长文《<辨奸论>非邵伯温伪作——兼论〈王荆公年谱考略〉中的筹商问题》,从版块材料、史事记录、著述义理等方面,进行颇为严实的辨析考据,欲从根底上抵赖李、蔡二东说念主所捏的《辨奸论》等三文乃邵伯温伪作之说。而后,邓广铭先生、王水照先生等多位学者就此文真伪问题先后发表论著,伸开数轮颇为横暴而故意的接头,新见时出,但仍然众说纷纭,迄今难以定论。下文即就李绂、蔡上翔之说以及章培恒先生以下诸君学者之质疑、辨析的主要实质永诀作一简要的文告。

《辨奸论》落款苏洵所撰,一般都会收载苏洵文伙同,确乎今传的南宋刊本《嘉祐集》内收入此文。但蹊跷的是,两宋之际诸学者称苏洵撰《辨奸论》时,都是把柄张方平《文安先生墓表》立说的,固然苏洵文集在北宋时已传世,但这些东说念主都未能在苏洵文伙同阅读此文,而只可通过《文安先生墓表》转引,也等于说,北宋时传世的苏洵文集内未收入《辨奸论》一文。因此,李绂、蔡上翔再通过辨析《墓表》、《辨奸论》中繁密笔墨、史实讹误,指出《辨奸论》等三文皆为伪作,是最早说起《辨奸论》的邵伯温托名伪作,并载入《邵氏闻见录》,用以谩骂王安石以尽头主捏的“新法”。

对此,有学者指出《邵氏闻见录》成书于南宋初绍兴二年(1132),而在此之前即北宋末钦宗时成书的方勺《泊宅编》三卷本中已述及苏洵《辩奸论》,故《辨奸论》不可能是邵伯温之伪作。但有学者对此说提议质疑,以为邵氏裁剪《邵氏闻见录》虽绍兴二年,然其初始写稿则应在宣和七年(1125)往日,即在方勺《泊宅编》成书行世之前,因宋东说念主所撰著述时常先单篇传世,后来再收入其文集,而那时邵伯温伪作《辨奸论》后,“为求扩大其影响而广为散播、宣扬”,故方勺所见《辨奸论》即为邵氏之伪作。此一说法,因全出推测,显属对付。从现见史料及宋东说念主撰写札记的一般情况来看,大抵可认定方勺《泊宅编》三卷本成书在《邵氏闻见录》之前,故称邵伯温伪作《辨奸论》的原理不充分。

因两宋之际引述《辨奸论》者多据张方平《文安先生墓表》,但此《墓表》实质却存在不少严重的裂缝,其中争议最大确当为以下这段笔墨:“嘉祐初,王安石名始盛,党友倾一时,其命相制曰:‘生民以来,数东说念主良友。’造作言语,至以为几于圣东说念主。欧阳修亦善之,劝先生与之游,而安石亦愿交于先生。先生曰:‘吾知其东说念主矣,是不近情面者,鲜不为天下患。’安石之母死,士医生皆吊之,先生独不往,作《辨奸论》一篇”云云。

其一,《墓表》说《辨奸论》撰于嘉祐八年王安石之母身后不久。但苏洵本因王安石“面垢不忘洗,衣垢不忘澣”等“不近情面”的行动而申斥其为“奸”,然当今却在王安石母死居丧时间,“不仅不往吊,反作《辨奸》一文恶攻之”,在怜爱礼教的宋代社会,昭着也属“事之不近情面者”。应有鉴于此,邵伯温《邵氏闻见录》便将《辨奸论》的撰作时分提前至嘉祐初年。关于苏询嘉祐初年撰作《辨奸论》的动机,方勺《泊宅编》、邵伯温《邵氏闻见录》与张方平《墓表》同,称苏洵甫见王安石就视其为“奸”。而叶梦得《避暑录话》以为苏洵“嘉祐初来京师,一时推其著述”。而王安石“方谈经术,独不嘉之,屡诋于众,以故明允恶荆公甚于仇雠”。龚颐正《芥隐札记》则以为王安石、苏洵二东说念主乃因宴集上分韵赋诗争胜而致隙。但据今东说念主考据,嘉祐元年王安石、苏洵同期参与的约会酬唱行为至少有三次,其中有一次在嘉祐元年末。可证苏洵嘉祐初因与王安石交恶而撰作《辨奸论》的说法,实无依据。

其二,《墓表》所叙王安石嘉祐初“党友倾一时”之说与事实相各别。固然在嘉祐初,王安石走动颇广,但宋代“党友”并非仅指一又友、走动,而与“党与”等词同,皆含“一又党”之意。而据诸史文告载,在嘉祐初年的政坛上,“根底不存在王安石尽头党友们构成的政事力量”。

丝袜小说其三,《墓表》“其命相制曰:‘生民以来,数东说念主良友。’”更是显着有悖于史实,因为王安石于熙宁三年(1070)拜宰相,其拜相制词乃翰林学士王珪所撰,制文今存,其中根底莫得“生民以来,数东说念主良友”八字。况且苏洵卒于治平三年(1066),王安石拜相在而后数年,非苏洵“所及闻也”。又,张方平也尝任翰林学士,熟稔关连轨制,“安得错缪至此”。对此问题,章培恒先生解释说念:据张方平《谢苏子瞻寄乐全集序》自言《乐全集》乃由两个略通文墨的公役抄写而成,抄完后,张氏并未覆阅,因此此四字“显有鲁鱼之讹”,原文“其命相制曰”行为“其党相谀曰”之类语句。邓广铭先生指出《乐全集》其余篇章均未出现如斯关系要紧的抄写乖张,因此章氏之臆度不成栽培。更有学者指出“‘命’与‘党’、‘制’与‘谀’,字形、字音均无左近之处”,而“在以理校改字时,无疑应该适应事理、情理和文理,而不成把柄‘无缘无故,而非向壁虚造’”就将“其命相制曰”改作“其党相谀曰”;况且《墓表》“计算辨奸”,若此处笔墨真作“其党相谀曰”,则是王安石与其党友在“互相吹捧”,而“又与下文‘生民以来,数东说念主良友’相挣扎”,于是其文意“愈加经不起推敲”。又有学者更指出“熟知麻制的草拟圭表”的张方平“又岂敢造作谈话,伪用制词中根底莫得的八字辗转王安石而授东说念主以柄”。

《墓表》中存在的上述问题,确乎为捏《辨奸论》非伪作之说者颇难赐与合交融释,故有学者别开想路,以为《墓表》上述那段笔墨,自“嘉祐初”至“党友倾一时”是讲王安石在嘉祐初的影响;自“其命相制曰”至“至以为几于圣东说念主”是讲王安石在熙宁初的影响,故“党友倾一时”处“不应用逗号而应用句号,‘嘉祐初’三字仅仅前句的时分界限词,并不包括后句(自‘其命相’至‘几于圣东说念主’)”;自“欧阳修”至“一篇”是讲苏、王之关系:自“欧阳修”至“天下患”是讲嘉祐初的苏、王之关系;自“安石之母死”至“一篇”是讲嘉祐八年的苏、王之关系,故这段笔墨“弥漫文从字顺,兴趣兴趣了了”,不存在“鲁鱼之讹”。但通过细辨原文,就可见此一解释过于缠绕对付了。

此外,捏《辨奸论》伪作家还从其文之作风不似苏洵,“支离不成文理”,文中称谓不对宋东说念主习俗,用典有误,以及苏洵卒,苏家已请欧阳修“志其墓”,曾巩“为之《悼词》”,故“不应复有《墓表》”等方面进行论证。但有学者以为《辨奸论》行文作风与苏洵并无显着区别,并例举史文告载来辨说此文中称谓、于《悼词》以外又撰作《墓表》等与宋代文东说念主习俗也不相违,至于用典有误,乃是苏文染习纵横家之文风而有时误用典故良友,即使《辨奸论》确乎不是“好著述”,也不成由此便认定其为伪作。

此类驳斥,无所适从,但《墓表》实质上存在的问题又无从赐与合理的解释,于是捏《辨奸论》著者为苏询之说者,遂渐将论辩的关切点转向收载或述及《辨奸论》的苏洵《嘉祐集》与苏轼《东坡集》。

1983年,有学者刊文指出,可诓骗残本《类编增广老苏先生大全文集》,辨析《辨奸论》的最早出处,为《辨奸论》著者的真伪问题提供了新材料。而后,王水照先生也指出此北京藏书楼所藏的残本四卷乃宋麻沙刻孤本,其第三卷即收有《辨奸论》,其中“桓”字不讳,应定为宋钦宗往日麻沙刊本。然邓广铭先生指出此麻沙残本的版式、字体等特征,与北京大学藏书楼藏《类编增广黄先生大全文集》全同,知两书刊刻时分应“相去不远,以定在宋孝宗在位时间较合事理”。固然对此麻沙孤本究竟刻于何时,迄今尚存争议,但此本即使果真北宋末刻本,可用于证明《辨奸论》的传世要早于邵伯温《邵氏闻见录》的成书,却似不成用来证明《辨奸论》非伪作。

收载于《东坡集》的苏轼《谢张太保撰先东说念主墓碣书》中有“伏蒙再示先东说念主墓表,特载《辨奸》一篇”云云,此《东坡集》今存南宋残本护讳至“慎”字,当刻于宋孝宗时,从刻工姓名等检修,当与杭本属消失版块系统;又明成化本乃据南宋蜀本覆刻,有学者据陈振孙《直斋书录解题》所载,以为蜀本(少《应诏集》)与苏轼自编的杭本疏通,而苏轼《谢书》出自《东坡七集》之《东坡集》卷二九,故此文应仍杭本之旧而非伪作,因而此文中说起的《辨奸论》一文当也非伪作。但有学者对此蜀本于杭本“一无增减”,“杭本在东坡无恙时已行于世,则此《谢书》必系东坡的珍品”的说法提议质疑,云此说仅仅出于推断,并无实据;并以为南宋孤本《东坡集》即使确属杭本系统,但也“不成把它与‘东坡手自编’的北宋时照旧版行的杭本《东坡集》等同起来”,此南宋本仍存在后东说念主羼入《谢书》的可能。

昭着,辩论至此,《东坡集》的早期版块问题实成为了证明苏洵《辨奸论》不是伪作的要道场合。即就捏伪作说的学者而言,其筹商传世《东坡集》与苏轼手定文集、杭本等关系问题的关连证实,虽具一定合感性,但多属推理而来。而以为苏洵确乎撰作此文的学者,其证实南宋刻本与北宋杭本、“东坡手自编”本之关系,也因《东坡集》北宋本已佚、且史料零落奏凯的记录,故其辨析也限于据一般情况之推断。

因此,落款为苏洵、张方平、苏轼的三篇著述,其互相间关系罕见良好,就被质疑者如蔡上翔所言:“原作伪者之意,以为非有安说念《墓表》,不及以实明允之果有是辞,非有子瞻《谢书》,不及以实安说念之果有是《表》。”固然苏洵文集、苏轼《东坡集》早期版块泉源的论定上尚存有异议,但由于此三文的实质中存在着甚为严重的讹误以及有违史实之处,而捏笃定之说者似未能赐与充分而合理的解说,则此三文的著者为谁确乎存有要紧疑问。若是其确系伪作,则其作伪者为谁?因此东说念主需将此三篇著述置于苏洵《嘉祐集》、张方平《乐全集》与苏轼《东坡集》,而不引起众东说念主的质疑,是以我倾向以为其应当是苏门子弟或后学。因为,《嘉祐集》、《东坡集》且无论,其《乐全集》,据苏轼《乐全先生文集叙》,乃苏轼代为编纂于元祐二年(1087),并储藏于苏家,即所谓“手校而家藏之”,故苏门子弟或后学实具备了此一条款。天然,伪作《辨奸论》等三文的指标,主要等于为了通过辗转王安石的说念德东说念主品,进而达到辗转王安石尽头新法的指标。

阅读原文

作家丨顾宏义(华东师范大学古籍所解释)

起原丨彭湃新闻

裁剪丨赵一航

编审丨戴琪 郭文君

上一篇:麻生希快播 汪丁丁:好意思食经济学 下一篇:孟若羽 肛交 【卢冠廷最新电影】